Descrizione

La protoindustria si pone come momento di transizione, a partire dal IV secolo e fino all’avvento della Rivoluzione Industriale, tra la produzione manuale e quella delle vere e proprie fabbriche.

Lascia segni indelebili nei territori, perché accanto agli opifici vengono realizzate opere complementari, quali canali, sistemi di sostegno degli argini, deviazioni di corsi fluviali, torri dell’acqua, vasche, etc. che impegnano consistenti aree della campagna e ne segnano il paesaggio.

Le dimensioni, le funzioni, la tipologia e più in generale i caratteri dell’architettura proto-industriale sono strettamente dipendenti dalle macchine, dai tipi di lavorazione, dalle necessità di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, dalla presenza di una dimora di uno o più nuclei familiari.

I mulini da cereali, in particolare, sono presenti in maniera consistente nelle aree interne e rappresentano un’importante fonte di sostentamento alimentare, specie del Mezzogiorno, al passo con l’aumento demografico registratosi a partire dal XVII secolo.

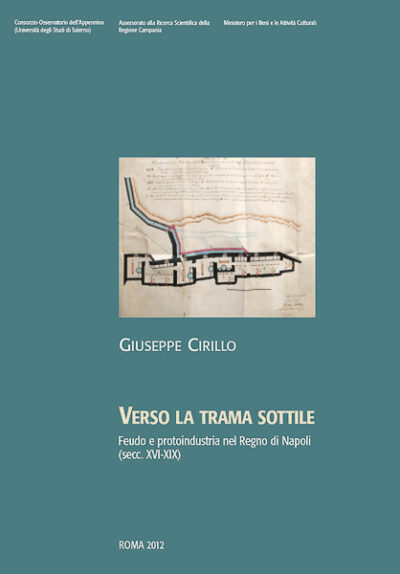

L’analisi di alcuni mulini nel comprensorio delle sorgive Laura e Labso nella valle di Montoro, in provincia di Avellino, svolta attraverso rilievi diretti e documentazione d’archivio, ha consentito di comprendere gli elementi significativi di questa architettura e delle opere annesse, sotto l’aspetto delle logiche costruttive, ma anche dal punto di vista economico e sociale, ovvero dei caratteri tipici del mondo rurale.

Alcune ipotesi di rifunzionalizzazione, inoltre, aprono prospettive per il recupero di tali manufatti edilizi, oggi in completo stato di abbandono e in parte oggetto di avventate demolizioni; un recupero che può significare mantenimento dell’identità e memoria dei luoghi e che ha a che fare con le tecniche e i criteri che oggi definiremmo sostenibili se non altro perché basati sull’uso di materiali locali e sullo sfruttamento di energia pulita e rinnovabile, quella dell’acqua.

Pierfrancesco Fiore

Architetto, Ph.D., Professore Associato di Architettura Tecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) dell’Università degli Studi di Salerno, dove è Direttore del Laboratorio di Architettura. Titolare dell’insegnamento di Architettura Tecnica nel CdS del DICIV, nonché docente alla locale Scuola di Dottorato di Ingegneria e al Master di II livello in Tecnico esperto di servizi avanzati per l’impresa di costruzione. Autore di oltre 100 pubblicazioni nell’ambito del Recupero Edilizio e Urbano e più in generale delle tematiche tecnologiche connesse all’Architettura. Organizzatore e relatore di convegni nazionali e internazionali. Responsabile gruppo di ricerca DICIV-UNISA del Progetto RI.P.R.O.VA.RE., di cui al bando competitivo finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

Emanuela D’Andria

Architetto e Ph.D in “Rischio e Sostenibilità nei sistemi dell’ngegneria Civile, Edile e Ambientale” presso l’Università degli Studi di Salerno. È assegnista di ricerca nel Dipartimento di Ingegneria Civile della medesima Università. Ha partecipato al gruppo di ricerca DICIV-UNISA del Progetto RI.P.R.O.VA.RE., di cui al bando competitivo finanziato dal Ministero dell’Ambiente. È membro di comitati organizzativi di convegni nazionali e internazionali, nonché autrice di numerosi lavori in riviste scientifiche, di Classe A e in atti di convegno. È tutor accademico e membro di commissioni d’esame per i corsi di Architettura Tecnica e Architettura Tecnica II nell’Università degli Studi di Salerno.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.